大众书场作为中国传统曲艺文化的重要载体,自古以来便承担着传承与传播民间艺术的责任。它不仅是评书、相声、快板等表演形式的舞台,更是社区生活中不可或缺的文化空间。

书场的起源可追溯至宋元时期,当时的勾栏瓦舍便是其雏形。随着时代发展,书场逐渐从露天场所演变为室内剧场,形式也更加多样化。在北方,书场多以评书为主,演员凭借一把折扇、一块醒木,便能将历史故事、英雄传奇娓娓道来;南方书场则常见苏州评弹、扬州评话等,婉转的唱腔与细腻的叙述相得益彰。

大众书场的魅力在于其亲民性与互动性。观众无需正襟危坐,可一边品茶一边听书,听到精彩处鼓掌叫好,遇到悬念处屏息凝神。这种氛围拉近了表演者与观众的距离,也让传统文化在欢声笑语中得以延续。著名评书艺术家单田芳、刘兰芳等人都曾通过书场舞台,将《三国演义》《岳飞传》等经典作品深入人心。

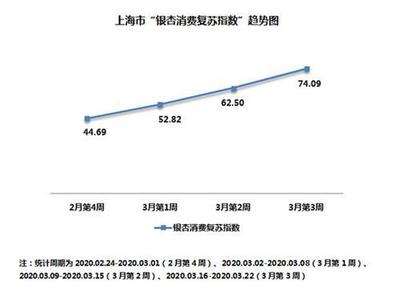

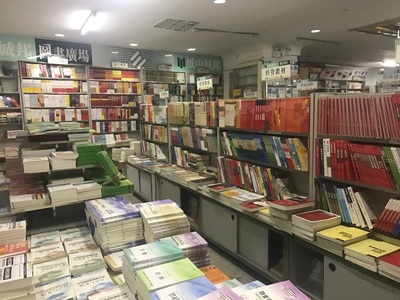

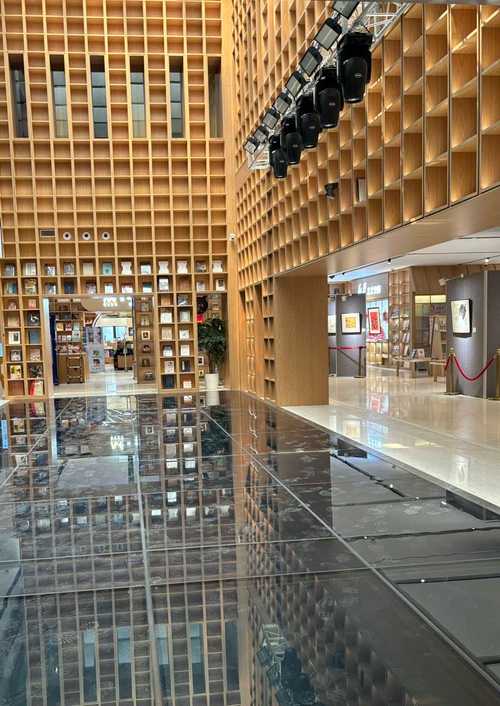

随着新媒体时代的到来,传统书场面临严峻挑战。年轻一代对慢节奏的曲艺形式兴趣渐减,许多老书场因观众流失而无奈关闭。但令人欣慰的是,近年来文化保护意识逐渐增强,不少地区通过“非遗”申报、数字化存档等方式抢救书场文化。北京老舍茶馆、天津名流茶馆等场所坚持举办书场演出,并结合网络直播吸引新观众;苏州评弹博物馆则通过创新剧目与体验活动,让古老艺术焕发新生。

大众书场不仅是艺术殿堂,更是一座城市的文化记忆。它用最朴实的方式守护着民族的根与魂——当醒木响起,弦索轻拨,那些关于忠孝节义、悲欢离合的故事便穿越时空,在每一代人心底激起回响。保护书场,既是尊重历史,也是为未来留存一份温润而坚韧的精神底色。